Lo que comenzó como una simple conversación con mi tío Héctor se convirtió en un torbellino de emoción familiar. Apenas me contó la increíble coincidencia vivida en la isla de Brač, no pude esperar ni un minuto para divulgar la historia al resto de la familia.

La noticia corrió más rápido que un rumor en misa, y cuando llegó a los oídos de mi suegro, don Antonio, su reacción fue épica. — ¡Vamos a Croacia! — exclamó con el entusiasmo de un niño en Navidad.

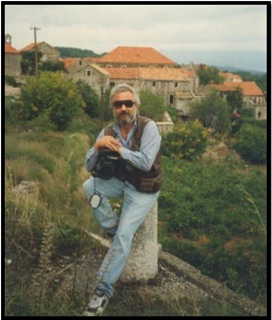

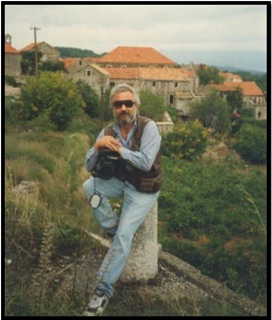

Desde ese momento, consultas y trámites se volvieron un simple detalle. Don Antonio, con una energía digna de un explorador, empezó a mover los hilos para organizar el viaje. Patricia y yo no tardamos en sumarnos, y poco después, Tatiana, la prima de Patricia y su esposo Alfredo también se apuntaron al plan.La idea de viajar en familia para conocer nuestras raíces no solo nos emocionaba, sino que prometía ser toda una aventura. Por mi parte, me preparé como quien se lanza a grabar una película de Hollywood. Decidí que este viaje no sería solo un paseo: sería un documental. Aproveché el paso por Santiago para comprar una cámara semiprofesional —ligera, pero funcional— y un par de micrófonos inalámbricos. Después de todo, ¿cómo no inmortalizar un viaje así? Y para añadirle un toque de dramatismo, recordemos que apenas habían pasado dos años desde el fin de la guerra de los Balcanes. Las cicatrices aún eran visibles, y yo quería capturarlas con la sensibilidad de quien sabe que cada imagen cuenta una historia.El resto fue cuestión de trámites. Pronto estábamos en el avión rumbo a Europa. Después de largas horas de vuelo, llegamos a Alemania para hacer un trasbordo, y de ahí partimos a Zagreb, la capital de Croacia. Así comenzó nuestra gran aventura.

Un vistazo a Zagreb: historia y tranvías

Estuvimos un día y medio en Zagreb, y déjenme decirles que la ciudad me dejó una impresión muy clara. Era como un elegante cofre de tesoros arquitectónicos del siglo XVIII y XIX, con un aire austrohúngaro que se reflejaba en cada edificio. La catedral gótica de Zagreb, con sus dos chapiteles idénticos, parecía sacada de un cuento de hadas, mientras que la Iglesia de San Marcos, con su colorido tejado, le daba un toque alegre a tanto esplendor histórico.

Caminamos por sus calles peatonales llenas de cafés y ferias al aire libre, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de los transeúntes. La plaza principal era el corazón de la ciudad, rodeada de tiendas, museos y parques tan verdes que parecían sacados de una pintura. Todo el centro tenía un encanto especial, con un tranvía que cruzaba de un lado a otro, como si estuviera hilando los diferentes retazos de la ciudad. Ahora, un detalle curioso: la gente de Zagreb, aunque muy a la moda, no era particularmente cálida. Era un contraste notable con lo que encontraríamos más adelante. Digamos que su personalidad era como su arquitectura: impecable, pero un poco distante.

Rumbo a Dalmacia

Con la emoción a tope y las primeras imágenes de Zagreb grabadas en mi cámara, arrendamos un vehículo y nos lanzamos a la carretera. Nuestro destino era Dalmacia, la región costera de Croacia, donde nos esperaban paisajes que, según los lugareños, nos dejarían sin aliento. Íbamos listos para descubrir no solo nuestras raíces, sino también las maravillas de un país que, entre su historia y su gente, nos prometía una experiencia única.

Lo que vendría después sería una mezcla de encuentros inesperados, paisajes inolvidables y momentos tan divertidos como conmovedores. Pero esa, como siempre, es otra historia que pronto les contaré.

De caminos estrechos a paisajes inolvidables: el viaje hacia Split

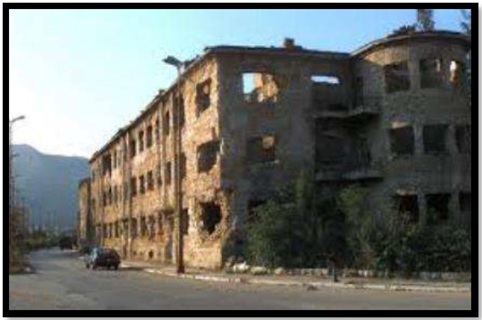

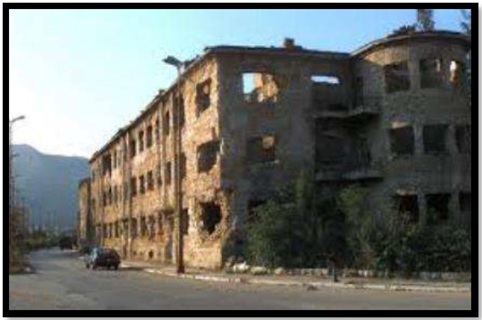

Habíamos iniciado nuestro recorrido por un angosto y sinuoso camino, disfrutando del paisaje pero conscientes de que nuestros estómagos tenían sus propios planes. Después de algunas horas, comenzaron a reclamar su merecido descanso. Fue entonces cuando, como caído del cielo, apareció un simpático restaurante al aire libre. No lo pensamos dos veces: descendimos del auto buscando una mesa disponible, listos para reponer energías. Lo que no vimos venir fue a don Antonio, quien, con su habilidad innata para hacer amigos en cualquier rincón del mundo, se sentó sin reparo alguno en una mesa repleta de paisanos locales.Estos, entre risas, canciones y brindis, le dieron la bienvenida como si lo conocieran de toda la vida. Don Antonio, en su elemento, se unió a las copas levantadas, cantó con los parroquianos y hasta lanzó algún comentario en croata que arrancó carcajadas. Nosotros, mientras tanto, nos acomodamos en otra mesa, observando entre divertidos e incrédulos cómo este hombre parecía ser la estrella invitada de la reunión. Después de un almuerzo memorable (y de convencer a don Antonio de que todavía teníamos un largo camino por delante), retomamos la ruta. Fue entonces cuando la realidad de los estragos de la guerra se hizo evidente. Pasamos por pueblos enteros reducidos a escombros, lugares donde las bombas no dejaron ni un respiro de vida. De repente, nos cruzábamos con vehículos militares, tanto de las fuerzas croatas como de los Cascos Azules de la ONU. Era imposible no sentir un nudo en el pecho ante aquel contraste entre la belleza natural y la devastación humana.

El plan inicial era recorrer los 408 kilómetros hasta Split, pero los desvíos y las paradas inesperadas hicieron que la travesía tomara un giro. Al llegar a un pequeño pueblo parcialmente destruido, decidí bajar con mi cámara y grabar las ruinas, mientras don Antonio, con su perfecto croata, conversaba con algunos habitantes cuyas casas aún permanecían en pie. Sus gestos eran los de un hombre genuinamente interesado en la historia de esas personas. Fue un momento conmovedor, y creo que allí todos entendimos un poco más la resiliencia de este pueblo.

Con el sol ocultándose en el horizonte, tomamos un desvío que nos llevó a Zadar, un vibrante puerto a orillas del mar Adriático. Ya era de noche, así que buscamos un hotel para descansar. A la mañana siguiente, con la luz del día iluminando el lugar, hicimos un recorrido corto pero encantador, grabando las calles, los mercados y, por supuesto, el mar que parecía abrazar la ciudad. Finalmente, retomamos la ruta hacia Split. El trayecto costero, de 156 kilómetros, nos regaló paisajes que hacían que el tiempo volara. Era común encontrarse con marinas llenas de yates impecablemente ordenados, pintados con colores brillantes que contrastaban con el azul intenso del Adriático. Después supimos que la mayoría de estas embarcaciones pertenecían a pudientes ciudadanos alemanes, que ocupan las tranquilas aguas del Adriático como veraneo. Cada curva del camino parecía una postal, el viaje se sintió como un suspiro.

Split y los tesoros de nuestras raíces

Cuando finalmente llegamos a Split, sabíamos que no era solo otro destino en nuestro itinerario. Esta ciudad, famosa por sus playas y por el impresionante Palacio de Diocleciano, nos aguardaba con un aire de historia que parecía susurrarnos desde cada rincón. Este antiguo complejo con forma de fortaleza, construido en el siglo IV por el emperador romano, aún se alzaba majestuoso, como un puente entre el pasado y el presente. Dentro de sus murallas de piedra blanca, más de 200 edificios sobrevivían como testigos de un imperio que alguna vez pareció eterno.

Nos paseamos entre sus ruinas, donde se mezclan catedrales, tiendas, cafés y casas que aún respiran la vida de la ciudad. Fue allí donde conocimos a Jure, casado con una sobrina de don Antonio. Nos esperaba en su hogar, pero qué hogar: un verdadero museo. Cada rincón estaba decorado con piezas de arte y objetos rescatados de antiguos naufragios. Mientras nos relataba las historias detrás de cada pieza, sentí como si me transportara en el tiempo, imaginando barcos hundiéndose en el Adriático y dejando sus tesoros en el fondo del mar.

Un desvío lleno de música y nostalgia

Después de explorar Split, nos aventuramos a las afueras, donde un corto trayecto nos llevó a Omiš, una pequeña localidad que parecía la puerta a las montañas. Un río serpenteante, el Cetina, guiaba el camino, y el paisaje era tan pintoresco que parecía salido de un cuadro. Allí nos encontramos con familiares por parte de mi suegra, doña Krasna Mimica, quienes nos recibieron con un afecto que parecía abrazarnos desde el primer momento.

Lo mejor vino después. Resulta que parte de la familia formaba un coro en Split, y no tardaron en regalarnos una serenata de canciones croatas que nos llenaron de emoción. Fue un momento mágico, donde la música y las raíces familiares se entrelazaron de una manera inolvidable. Luego, nos adentramos en las montañas, donde conocimos la antigua casa de los Mimica, una reliquia que parecía guardar en sus paredes las historias de generaciones pasadas. Siguiendo nuestro camino, llegamos a Mimice, la cuna de los Mimica que emigraron a Punta Arenas y Porvenir.

El mar Adriático nos recibió con su azul profundo, y el pueblo parecía un sueño. Después de un largo día lleno de descubrimientos, regresamos a Split para pasar la noche y prepararnos para nuestro siguiente destino: la isla de Brač.

La isla de Brač: un viaje al corazón de la familia

Temprano por la mañana, abordamos un ferry que nos llevó a Supetar, el puerto de entrada a la isla de Brač. Al desembarcar, sentí que el tiempo se detenía. Supetar era el lugar donde nacieron mis dos abuelas, Anna Caracciolo y Zorka Martinović, y cada rincón del pueblo parecía susurrar historias de nuestro pasado. Mi cámara no paraba de grabar, capturando cada detalle como si temiera olvidar algún pedazo de este viaje.

Nos dirigimos a la iglesia local, donde el párroco, con la gentileza que distingue a los dalmatas, nos recibió con los libros de registro. Al abrirlos, fue como encontrar un cofre de tesoros familiares. Allí estaban las actas de nacimiento de mis dos abuelas, junto con las de sus hermanos, padres y abuelos. Pasé las páginas con cuidado, grabándolas con mi cámara, mientras sentía que cada nombre conectaba nuestro presente con un pasado lleno de historias.

Praznica: el inicio de una gran historia

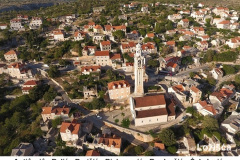

Después de recorrer Supetar y sumergirnos en su encanto, tomamos el camino hacia el interior de la isla. Nuestro destino final era Praznica, el lugar de nacimiento de don Antonio. Allí, rodeados de colinas y paisajes que parecían tocados por la mano de un pintor, cerramos este capítulo de nuestra aventura. Cada kilómetro recorrido nos había acercado más a nuestras raíces, y al final del viaje, entendimos que no solo habíamos descubierto lugares, sino también a nosotros mismos. Este viaje no fue solo una travesía geográfica. Fue un puente entre generaciones, un recordatorio de que nuestras raíces no son solo nombres en un árbol genealógico, sino historias vivas que se sienten, se cantan y se cuentan. Y como siempre, mi cámara estaba allí para inmortalizarlo todo, porque cada rincón de este viaje merece ser recordado por siempre.

Un recibimiento digno de una celebración en Praznica

Parecía que todo el pueblo estaba en alerta, esperando nuestra llegada. Al detener el vehículo y bajar don Antonio, fue como si alguien hubiera encendido un interruptor mágico: aparecieron familiares, amigos de las familias y hasta curiosos por todas partes. Yo, por supuesto, con mi cámara en mano, no perdí detalle. Grababa cada movimiento y registraba ese entorno único, mientras intentaba no perderme en la emoción del momento. Las calles de Praznica eran tan angostas que parecía un desafío maniobrar por ellas. A cada lado, muros de piedra sostenían grandes terrazas de tierra, que los lugareños habían convertido en enormes maceteros para cultivos. Todo, absolutamente todo, parecía construido con piedra: las casas, los techos, las calles. Apenas un vistazo a las puertas o a algunos muebles interiores revelaba la escasez y el uso cuidadoso de la madera. Era un paisaje que te hacía sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo, a un lugar donde la simplicidad y la funcionalidad eran arte.

Un eterno festejo lleno de sabores y nostalgia

Cuando finalmente llegamos a la casa de la familia, el ambiente era pura celebración. De la nada aparecieron quesos exquisitos, jamones curados y, por supuesto, vino, extraído de las cosechas de sus propios viñedos. Cada sabor tenía algo especial, un toque que evocaba memorias y nostalgias. Mientras degustábamos estas delicias, no podía evitar pensar que esos mismos sabores habían acompañado a los que dejaron esta tierra para forjar un nuevo hogar en las australes tierras de Chile. Mientras el interior de la casa seguía lleno de saludos y conversaciones, decidí salir con mi cámara para explorar. Quería capturar todo: los colores del lugar, las texturas de las piedras y, por supuesto, la esencia de este rincón del mundo. Fue en ese momento que las campanas del campanario comenzaron a sonar, llevadas por el viento, llamando a misa. Algo en ese sonido despertó recuerdos de mi niñez en Punta Arenas, cuando las campanas de la iglesia parecían marcar el ritmo del día.

El tiempo detenido en Praznica.

A lo lejos, vi cómo las mujeres, vestidas de negro, avanzaban lentamente hacia la iglesia. Muchas llevaban pañuelos cubriendo sus cabezas, atados bajo la barbilla, mientras caminaban con calma, sin prisa. Los hombres, también mayormente vestidos de negro, parecían un eco de un tiempo más sencillo, un tiempo que este lugar se había negado a abandonar. Había algo profundamente sereno en todo eso, como si en Praznica el reloj del mundo hubiera decidido detenerse hace décadas.

Cuando cae la noche, comienza la fiesta

Cuando el sol comenzó a esconderse tras las colinas, la casa se llenó de nuevo de vida. Llegaron más paisanos, esta vez con acordeones en mano, y la fiesta se desató. Entre risas, bailes y más vino, la noche se transformó en un eterno festejo. Cada acorde, cada paso de baile, parecía ser una celebración no solo del presente, sino también de las raíces que compartíamos, de los lazos que se habían mantenido vivos a pesar de la distancia y los años. Al final del día, mientras mi cámara descansaba y el pueblo se sumía en la quietud nocturna, supe que este no era solo un viaje más. Habíamos recorrido kilómetros para llegar hasta aquí, pero el verdadero trayecto había sido hacia nosotros mismos, hacia la conexión con un pasado que aún vive en la piedra, el vino y las canciones de Praznica.

Las palabras mágicas: “Chile” y “Punta Arenas”

En mis escapadas matutinas por la isla de Brač, la cámara al hombro y las ganas de explorar me llevaban a buscar locaciones interesantes y, sobre todo, a conocer a esas personas con historias que merecían ser contadas. Mi técnica para romper el hielo era simple, pero efectiva: siempre decía las palabras mágicas, “Chile” y “Punta Arenas”. Era como si estas palabras abrieran puertas y corazones, porque en esta isla, todos conocían a alguien que había emigrado a Chile o que tenía alguna conexión con Punta Arenas. En tiempos difíciles, esas conexiones familiares habían marcado la diferencia, y yo siempre era recibido con calidez y una sonrisa.

Un árbol en el techo y un pueblo fantasma

Mi primera parada fue Nerezisca, uno de los tres pueblos más importantes de la parte alta de Brač, junto con Praznica y Donji Humac. Este encantador lugar tenía mucho en común con Praznica, pero guardaba una peculiaridad que lo hacía único: sobre el techo de su pequeña iglesia, crecía un árbol. Sí, un árbol. Según contaban, el viento había traído una semilla desde algún lugar cercano, y contra todo pronóstico, había echado raíces allí. Era un espectáculo tan curioso como poético, y por supuesto, mi cámara no perdió detalle.

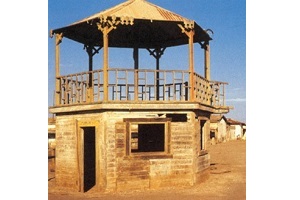

Después de maravillarme con el árbol de la iglesia, me dirigí a Donji Humac, un pueblo que, a primera vista, parecía completamente desierto. Mientras caminaba por sus calles silenciosas, tuve la extraña sensación de haber llegado a un escenario de película de ciencia ficción, como si los extraterrestres hubieran abducido a todos los habitantes. El lugar estaba tan tranquilo que hasta el eco de mis propios pasos me resultaba inquietante. Con curiosidad y algo de nerviosismo, subí una larga escalera que llevaba al cementerio del pueblo. Mi plan era buscar entre las lápidas algún apellido que me diera pistas sobre los orígenes de los Stepanović, la familia que un amigo me había pedido investigar. Mientras estaba inmerso en mi tarea, el sonido de las campanas de la iglesia rompió el silencio. Decidí bajar rápidamente para averiguar quién las hacía sonar. Llegué a la iglesia, golpeé sus puertas y esperé. Nada. Ni un alma. Golpeé nuevamente, esta vez con más fuerza. Silencio absoluto. La situación empezaba a parecerme más extraña. Continué mi recorrido por una de las angostas calles del pueblo y me detuve frente a un local con un letrero que decía “Bar Stipičić”. Pensando que estaba cerrado, giré la manilla por simple curiosidad, y para mi sorpresa, la puerta se abrió. Entré, llamé: “¡Hola, hola!”,pero nadie respondió. Parecía que el misterio del pueblo desierto seguía sin resolverse.

Desayuno con los Stepanović

Al salir del bar, noté algo que me devolvió la esperanza: ropa tendida en una casa. ¡Por fin, una señal de vida! Me acerqué y, de repente, la puerta del segundo piso se abrió. Apareció una mujer mayor, con expresión curiosa, y decidí usar mis palabras mágicas: “¡Punta Arenas!”. Su rostro se iluminó al instante. Bajó rápidamente por una escalera de piedra y, señalando su pecho, dijo con orgullo: “Stepanović”. Luego, gritó hacia el interior de la casa, y en cuestión de segundos, aparecieron dos personas más. Me invitaron a entrar, y lo que comenzó como una búsqueda solitaria en un pueblo fantasma se transformó en una experiencia profundamente conmovedora. Me sirvieron un desayuno delicioso, con sabores que me recordaron los relatos de los inmigrantes que habían llegado a Chile. Mientras disfrutábamos de la comida, sacaron un álbum de fotografías antiguas, lleno de imágenes de familiares que habían emigrado a Punta Arenas hace muchos años. Aunque nuestra comunicación era limitada, los gestos y las miradas decían más que las palabras. Sentí una conexión que atravesaba generaciones y océanos. Al final, entendí que los habitantes de Donji Humac no habían sido abducidos por extraterrestres, simplemente estaban en sus casas, desayunando y viviendo su vida sin prisa. Salí del pueblo con el corazón lleno y la cámara cargada de imágenes que no solo contaban historias, sino que también preservaban la esencia de estos momentos mágicos. Y una vez más, confirmé que “Chile” y “Punta Arenas” no eran solo palabras: eran llaves que abrían puertas hacia el pasado, la familia y la historia compartida. Una Aventura por Brač: Encuentros y Coincidencias.

Rumbo a Sutivan y Milna

Salimos temprano desde Praznica con rumbo a Sutivan, un pintoresco pueblo en la costa norte de Brač. Allí nos esperaban otros familiares de don Antonio. El recibimiento fue cálido, como si nos hubieran conocido de toda la vida. Recorrimos sus callecitas empedradas y disfrutamos de la hermosa vista hacia el mar, donde, al otro lado, se vislumbraba la imponente Split, bañada por el sol del Adriático.

Con el corazón lleno de historias compartidas y paisajes grabados en la memoria, seguimos nuestro camino hacia el sur, rumbo a Ložišća y finalmente a Milna. Milna es un lugar que parece sacado de un cuadro: un puerto encantador escondido en una bahía profunda en el extremo occidental de la isla. Su encanto radica no solo en su belleza natural, sino en el bullicio de las embarcaciones que llegan y se acomodan en el lado sur del puerto. Desde yates lujosos hasta pequeños barcos pesqueros, todos encuentran su lugar en esta tranquila ensenada.

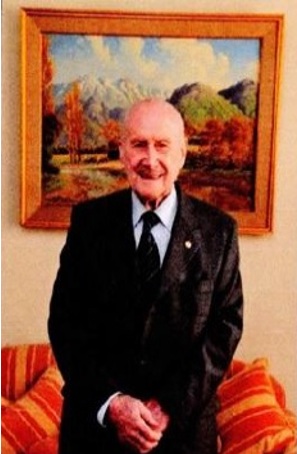

Mientras caminábamos por el lado norte de la bahía, mis ojos se detuvieron en una figura que parecía parte del paisaje: un hombre mayor, sentado en un banco, con la mirada perdida en las azules aguas de la Bahía. Había algo en su porte que me resultaba familiar. Sin pensarlo mucho, le dije a Patricia: — Ese hombre tiene que ser de apellido Marinović. Ella me miró incrédula, pero no pude resistir la curiosidad. Me acerqué al hombre y, con un poco de nerviosismo, le pregunté: — ¿Es usted Marinović? El anciano levantó la mirada lentamente, como si estuviera despertando de un sueño, y asintió con una sonrisa ligera. Mis acompañantes no podían creerlo, menos cuando le pedí tomarle una foto y él accedió amablemente.Ese encuentro, tan inesperado como significativo, quedó inmortalizado en mi cámara. Más tarde, visitamos la parroquia local para revisar los antiguos libros de registro. Fue un momento mágico, como abrir un portal al pasado. Entre las páginas amarillentas aparecieron nombres que resonaban profundamente en mi memoria: Mladenić, Lošić, Marinović, Bonačić… Este último me hizo recordar a los Hermanos Bonačić, quienes a fines de 1800 fundaron un astillero que, con el tiempo y varios cambios de dueños, terminaría convirtiéndose en ASMAR en Punta Arenas. ¡Qué pequeñas se sienten las distancias cuando los lazos familiares cruzan océanos y siglos! El viaje continuó con nuevos descubrimientos, pero ese encuentro en Milna quedó grabado como un momento especial. Tiempo después, de regreso en Punta Arenas, mostré la foto del señor Marinović a una pariente llamada Olga, quien, al verla, exclamó: — ¿De cuándo es esa foto de Santiago? Resultó que el hombre en la foto tenía un asombroso parecido con su difunto esposo, Santiago Marinović. La vida, una vez más, me enseñó que el mundo está lleno de conexiones inesperadas, y viajar a los orígenes siempre revela mucho más que paisajes; revela historias, recuerdos y, a veces, incluso espejos del pasado.

Mientras caminábamos por el lado norte de la bahía, mis ojos se detuvieron en una figura que parecía parte del paisaje: un hombre mayor, sentado en un banco, con la mirada perdida en las azules aguas de la Bahía. Había algo en su porte que me resultaba familiar. Sin pensarlo mucho, le dije a Patricia: — Ese hombre tiene que ser de apellido Marinović. Ella me miró incrédula, pero no pude resistir la curiosidad. Me acerqué al hombre y, con un poco de nerviosismo, le pregunté: — ¿Es usted Marinović? El anciano levantó la mirada lentamente, como si estuviera despertando de un sueño, y asintió con una sonrisa ligera. Mis acompañantes no podían creerlo, menos cuando le pedí tomarle una foto y él accedió amablemente.Ese encuentro, tan inesperado como significativo, quedó inmortalizado en mi cámara. Más tarde, visitamos la parroquia local para revisar los antiguos libros de registro. Fue un momento mágico, como abrir un portal al pasado. Entre las páginas amarillentas aparecieron nombres que resonaban profundamente en mi memoria: Mladenić, Lošić, Marinović, Bonačić… Este último me hizo recordar a los Hermanos Bonačić, quienes a fines de 1800 fundaron un astillero que, con el tiempo y varios cambios de dueños, terminaría convirtiéndose en ASMAR en Punta Arenas. ¡Qué pequeñas se sienten las distancias cuando los lazos familiares cruzan océanos y siglos! El viaje continuó con nuevos descubrimientos, pero ese encuentro en Milna quedó grabado como un momento especial. Tiempo después, de regreso en Punta Arenas, mostré la foto del señor Marinović a una pariente llamada Olga, quien, al verla, exclamó: — ¿De cuándo es esa foto de Santiago? Resultó que el hombre en la foto tenía un asombroso parecido con su difunto esposo, Santiago Marinović. La vida, una vez más, me enseñó que el mundo está lleno de conexiones inesperadas, y viajar a los orígenes siempre revela mucho más que paisajes; revela historias, recuerdos y, a veces, incluso espejos del pasado.

La travesía a Sumartin y el mármol que viaja por el mundo.

El sol aún estaba desperezándose cuando partimos rumbo a Sumartin, al otro extremo de la isla de Brac. Apenas 19 kilómetros nos separaban de nuestro destino, pero el camino sinuoso y cubierto de una vegetación baja prometía ser una aventura por sí solo. Era un día caluroso, y el viento cálido que llegaba del Adriático parecía susurrar historias de tiempos antiguos mientras avanzábamos hacia el oriente de la isla. Nuestra primera parada fue Selca, un pintoresco pueblo que quedaba de paso, pero decidimos dejar su exploración para el regreso. Queríamos llegar pronto a Sumartin, un centro turístico tranquilo que cobraba vida cada vez que el ferry conectaba la isla con Makarska en el continente. Al llegar, el bullicio del puerto nos recibió con alegría, y frente a un pequeño quiosco en la entrada del pueblo ocurrió un momento inesperado: el encuentro fortuito entre mi tío y la sobrina de don Antonio. Aquella coincidencia, como si el destino estuviera tejiendo sus hilos, dio un giro especial a nuestra visita. Pasamos el resto del tiempo compartiendo historias y risas en compañía de esta rama de la familia que había venido desde lejos.

De regreso, al salir de Sumartin, decidimos detenernos en la cantera ubicada en la parte baja de Selca. Este lugar no era cualquier taller de piedra; aquí se gestaba la magia de uno de los mármoles más célebres del mundo. Las enormes rocas blancas, extraídas de las canteras de Pučišća, llegaban hasta esta fábrica para transformarse en piezas deslumbrantes. La piedra era cortada en láminas de distintos espesores, luego pulida hasta brillar como si tuviera vida propia. Mientras recorríamos el lugar, nos enteramos de un dato fascinante: el mármol de Brač había viajado más lejos que muchos de sus habitantes. Sus delicadas vetas blancas adornan nada menos que la “Casa Blanca” en Washington, la majestuosa “Catedral de Santa Sofía” en Estambul y el icónico edificio de las “Naciones Unidas” en Nueva York. Pensar que esta pequeña isla del Adriático había dejado su huella en algunos de los edificios más emblemáticos del mundo era, sencillamente, asombroso.

El mármol no era solo piedra; era historia tallada con manos expertas, era el alma de Brač exportada al mundo. Mientras observábamos las enormes losas siendo trabajadas, me quedé pensando en cómo un material tan sólido podía cargar con tanta belleza y, a la vez, tanta nostalgia por su tierra de origen. Fue una parada que nos conectó aún más con la esencia de esta isla que parecía guardar historias en cada rincón. Con las imágenes de Sumartin, el mármol y su viaje por el mundo, continuamos nuestro recorrido de regreso a Selca, sabiendo que aún había más aventuras por descubrir en esta tierra que parecía mezclar el pasado y el presente de manera tan cautivadora.

Selca: un pueblo de mármol, fe y luto

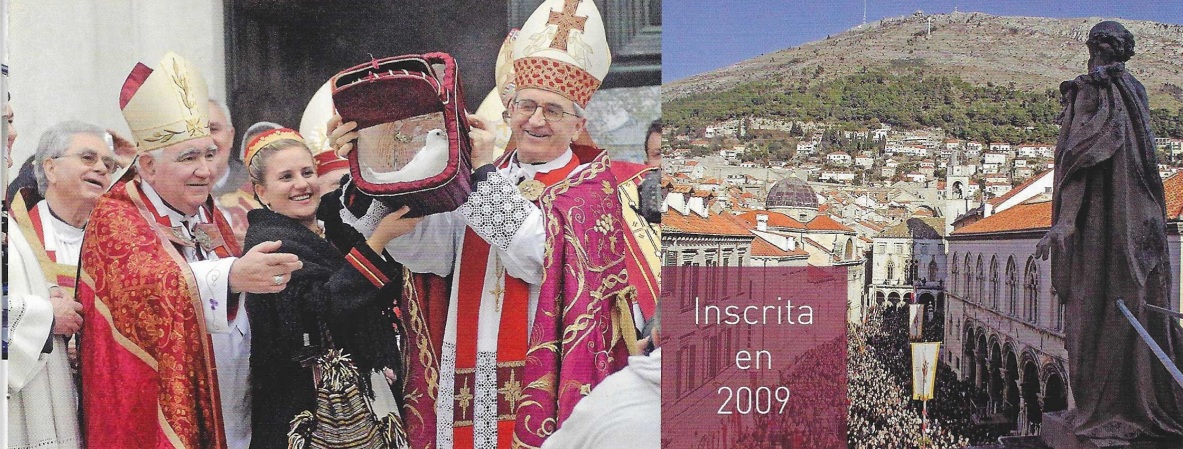

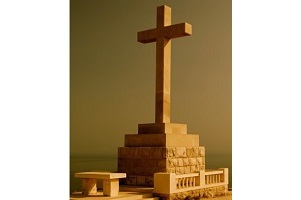

Selca, un pueblo de piedra blanca en la isla de Brač, parecía tener una conexión especial con la historia. Era difícil no sentir su peso mientras caminaba por sus calles empedradas. Este lugar no solo tenía mármol que viajaba por el mundo, sino también un vínculo directo con el alma de su gente y su fe. Fue aquí, en septiembre de 1994, donde el Papa Juan Pablo II hizo una visita histórica durante la guerra de los Balcanes, dejando una huella imborrable en el corazón de los habitantes.

Una escultura con su imagen ahora preside uno de los rincones del pueblo, recordando ese día en que Selca fue el centro de atención espiritual en una región marcada por el conflicto. Con mi cámara en mano y una pequeña libreta de notas, sentí que este recorrido por Croacia estaba transformándose en algo más que un viaje personal. Las imágenes y experiencias comenzaban a tomar forma en mi mente como un documental que, estaba seguro, resonaría profundamente al compartirlo en mi tierra. Mientras enfocaba la escultura de Juan Pablo II con mi cámara, noté algo inusual: muchas casas tenían las ventanas cubiertas con sabanillas negras que cegaban la luz del día. Desde algún lugar del pueblo, un coro de voces comenzó a elevarse, cantando melodías solemnes. Intrigado, seguí el sonido hasta llegar al corazón de Selca, donde los cantos emanaban de la iglesia. Fuera del templo, los rostros de quienes se encontraban reunidos me confirmaron que se trataba de un funeral. Decidí seguir recorriendo el pueblo para no interrumpir, pero no pasaron muchos minutos antes de que el eco de una pequeña banda fúnebre resonara entre las paredes de piedra. La música, lenta y cargada de tristeza, parecía llenar cada rincón del pueblo con su melancolía. Tomé una posición discreta cerca de un pequeño parque, desde donde podía observar sin perturbar las antiguas tradiciones que, lentamente, se desarrollaban ante mí. El cortejo fúnebre era impresionante. Al frente, los hombres marchaban en solemne procesión, seguidos por las mujeres, que portaban coronas y flores. Detrás de ellas, una banda de catorce músicos, todos vestidos con largas gabardinas negras, llenaba el aire con sus acordes fúnebres. Los sacerdotes caminaban con paso pausado, precediendo a una cureña que llevaba los restos del fallecido. A su lado, los familiares vestían un estricto luto, sus rostros serenos pero marcados por la pérdida.

La fila parecía interminable, y por un momento me pregunté si todo el pueblo estaba allí. Era un desfile de respeto y unidad, una expresión de las tradiciones profundamente arraigadas que Selca mantenía vivas. Las notas graves de la banda rebotaban en las fachadas de mármol y llenaban de solemnidad cada rincón. Mientras observaba este ritual, comprendí que no era solo un momento de despedida para el fallecido. Era un reflejo del alma de este lugar, de su historia, su fe y su comunidad. Y mientras el cortejo pasaba ante mí, con su gravedad y belleza, sentí que Selca me estaba contando una historia que debía ser documentada, una que resonaría más allá de estas calles de mármol, llegando hasta las tierras que algún día volvería a llamar hogar.

De Brač a Hvar: despedida de la isla y el inicio de nuevas aventuras

El día había llegado. Con cierta nostalgia, nos preparamos para despedirnos de Brač y de los recuerdos que esta isla de mármol y tradiciones había grabado en mi mente. Nuestro destino era Bol, al sur de la isla, el punto de partida para tomar la embarcación que nos llevaría a la isla de Hvar.

Bol, con su reputación como el lugar más turístico de Brač, nos recibió con el bullicio propio de una ciudad que nunca duerme durante el verano. Esta pequeña población, la única habitada en la costa meridional, estaba repleta de visitantes que inundaban las playas, los chiringuitos y los paseos marítimos. El ambiente era vibrante, una mezcla de juventud, familias en busca de descanso y aventureros listos para explorar cada rincón. Entre todas sus maravillas, el "Zlatni rat" (Cuerno dorado), catalogado como una de las mejores playas del Adriático, destacaba como el imán principal para los viajeros. Esta playa de fina arena blanca, que cambia de forma con el viento y las mareas, era un espectáculo natural que parecía desafiar la lógica. Pero Bol no era solo playa y sol; sus alrededores escondían verdaderas joyas de historia y misterio. Hacia el oeste, descubrimos la enigmática Cueva del Dragón, que alberga una capilla del siglo XV con esculturas talladas directamente en la roca. Este lugar, envuelto en leyendas y misticismo, parecía transportar a cualquiera que lo visitara a otro tiempo. No muy lejos, en un acantilado escarpado, se encontraba la Ermita de Blaca, un refugio construido por monjes que parecía desafiar la gravedad y la lógica arquitectónica. Al este, el imponente monasterio dominico del siglo XV, con su colección de pinturas barrocas croatas, ofrecía un contraste sereno frente al bullicio de la ciudad. Parecía un recordatorio de que Bol no era solo un paraíso para los turistas, sino también un lugar cargado de historia y cultura. Para nosotros, sin embargo, Bol era más que su fama o sus playas icónicas. Era la puerta hacia una nueva etapa de nuestro recorrido por Croacia. Mientras nos dirigíamos al puerto, con las maletas a cuestas y el corazón lleno de expectativas, me detuve un momento para mirar atrás. Brač había sido una isla de contrastes: mármol y tradiciones, turismo y soledad, historia y modernidad. El ferry nos esperaba, y con él, el horizonte de nuevas aventuras. La isla de Hvar prometía un paisaje diferente, pero en mi mente, Bol y todo lo que habíamos vivido en Brač se quedaría como una página brillante y cálida de esta travesía. Dejábamos atrás la isla, pero llevaba conmigo cada imagen, cada historia y cada sensación que este rincón del Adriático me había regalado.

De Hvar a Dubrovnik: aromas de lavanda y el final de un capítulo en Croacia

Al dejar la isla de Brač, nuestro grupo tomó rumbos distintos. Don Antonio, Tatiana y Alfredo decidieron quedarse un poco más, disfrutando de la tranquilidad y la belleza de Brač. Patricia y yo, en cambio, continuamos nuestro camino hacia Dubrovnik, con Italia como el próximo destino antes de reencontrarnos todos en Zagreb para emprender el regreso a Chile. El trayecto de Bol a Hvar fue corto, pero el cambio de escenario se sentía de inmediato. La isla de Hvar nos recibió con su singular encanto, donde lo antiguo y lo moderno se mezclaban de una manera mágica. Allí nos esperaba Jure Mihovilović, un sacerdote de la parroquia y sobrino de don Antonio, quien nos abrió las puertas de su casa con una hospitalidad que parecía ser la norma en estas tierras.

Jure se convirtió en nuestro guía personal, llevándonos a recorrer los rincones más emblemáticos de la isla. Nos habló con entusiasmo de su historia, sus tradiciones y de cómo Hvar había ganado fama como una de las joyas del Adriático. Pero lo que más llamó nuestra atención fue el aroma que impregnaba el aire: la lavanda, la planta característica de la isla. Caminamos junto a extensas plantaciones que rodeaban la iglesia de Jure, y el perfume dulce y relajante de la lavanda parecía envolverlo todo. Era imposible no detenerse a acariciar las flores y aspirar profundamente, como si el aroma pudiera atrapar en nuestra memoria ese momento para siempre. La lavanda de Hvar no solo era famosa por su calidad, sino también por ser un símbolo de la isla, presente en cada esquina, desde los mercados locales hasta los souvenirs que los visitantes se llevaban a casa. El tiempo en Hvar pasó rápido, demasiado rápido. Con cada rincón que explorábamos, sentíamos que apenas arañábamos la superficie de lo que la isla tenía para ofrecer. Pero nuestro viaje debía continuar. Al llegar al puerto, nos embarcamos en un transbordador que nos llevaría al destino final de nuestro recorrido por Croacia: Dubrovnik. Mientras el barco surcaba el Adriático, miré hacia atrás, hacia Hvar, con una mezcla de gratitud y melancolía. Croacia había sido un viaje de descubrimiento, no solo de paisajes y lugares, sino también de historias, conexiones familiares y tradiciones que parecían susurrar desde las piedras mismas de sus calles. Dubrovnik nos esperaba con su imponente muralla y su aire medieval, pero sabía que, aunque el itinerario dijera que era el final, en realidad era solo el cierre de un capítulo de esta travesía que seguiría sorprendiéndonos.

Horizontes compartidos: de Hvar a los canales de Magallanes

El sol comenzaba a bajar sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos apagados mientras las nubes lo cubrían como si supieran que nuestro tiempo en Croacia estaba llegando a su fin. Era un día distinto a los anteriores, menos luminoso, más introspectivo, como si el paisaje también quisiera invitarnos a la reflexión. Al mirar el horizonte sobre el Adriático, mi mente viajó inevitablemente a los canales de Magallanes, donde nunca había un horizonte infinito, siempre marcado por una isla lejana o una vasta extensión de tierra.

Pensé en lo distinto que era este mar al de mi tierra, pero también en las similitudes. Reflexioné sobre aquellos primeros viajes de mis abuelos, quienes habían dejado las costas de Dalmacia para adentrarse en el desconocido Estrecho de Magallanes. ¿Qué habrán sentido al llegar? Me imaginé el impacto de ver aquellas aguas frías y ventosas por primera vez, en un día quizás como este, con las nubes cubriendo el cielo. No dudo que la nostalgia habrá inundado sus corazones, trayendo consigo recuerdos de su Dalmacia natal: las colinas de Brač, las casas de piedra, el perfume de la lavanda y el Adriático que dejaban atrás. Pero al mismo tiempo, estoy seguro de que llegaron con el espíritu en alto, sabiendo que esas tierras lejanas eran una promesa de futuro. Había algo en el horizonte gris y cargado de este día que parecía conectar nuestros destinos. Mis abuelos cruzaron los mares con la esperanza de forjar un nuevo hogar en las tierras australes, con la certeza de que estaban sembrando las raíces de un linaje que algún día, quizás, regresaría a las costas de su amada Dalmacia. Y aquí estaba yo, años después, cerrando el círculo al recorrer las tierras que ellos habían dejado. Mientras el barco se alejaba de Hvar, sentí que no era solo un viaje físico, sino también una conexión espiritual con aquellos que, hace tanto tiempo, se enfrentaron a horizontes desconocidos con valentía y determinación. El horizonte infinito del Adriático me recordó la vastedad del mundo y cómo nuestras historias, aunque separadas por océanos y generaciones, siempre encuentran la manera de entrelazarse. Era un momento de despedida, pero también de gratitud. Gratitud por los sacrificios de quienes nos precedieron, por las tierras que nos acogen y por la oportunidad de vivir experiencias que nos conectan con nuestras raíces y nos permiten reflexionar sobre los horizontes —físicos y emocionales— que nos definen.

Rumbo a Dubrovnik: Recuerdos entre balas y muros históricos

El barco deslizaba su quilla por las aguas cristalinas de Dubrovnik mientras nos acercábamos lentamente a la bahía de Gruž. Allí, justo frente al desembarcadero, nos encontramos con Kantafig, un pequeño rincón pintoresco a apenas 3 kilómetros del casco antiguo de la ciudad. La vista era un contraste impresionante: por un lado, el azul sereno del Adriático; por otro, las cicatrices de una historia reciente que seguía grabada en cada piedra. Cuando bajamos del barco, el hotel que nos esperaba frente al muelle nos recibió con una imagen que nos dejó en silencio. Su fachada, aún marcada por la metralla, era un testimonio mudo de la batalla que había tenido lugar allí no hacía mucho tiempo. Los agujeros en las paredes parecían contar sus propias historias, algunas sobre resistencia, otras sobre miedo, y todas sobre la fragilidad de la paz. Tras un registro rápido y cordial en la recepción, aprovechamos un momento de calma para enviar un mensaje a Jure, el sacerdote que habíamos conocido en la isla de Hvar. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperábamos, y con ella, una instrucción intrigante: "Cuando lleguen a Roma, vayan al Vaticano y diríjanse a la Puerta de Bronce. Pregunten por el Padre Eterović." Nos miramos confundidos. ¿Quién era este Padre Eterović? ¿Y por qué deberíamos buscarlo? No teníamos idea, pero en el fondo, esa pizca de misterio comenzaba a darle un toque aún más especial a nuestro viaje. Sin embargo, en ese momento, lo único que queríamos era llegar al casco antiguo, esa mítica ciudad amurallada que habíamos soñado visitar desde siempre. Desde el hotel, las murallas de Dubrovnik nos llamaban como un faro de historia y belleza. Era como si, tras el recuerdo tangible de la guerra, aquellas piedras nos prometieran algo diferente: un refugio de cuentos medievales, calles empedradas y el eco de siglos pasados. Salimos del hotel con paso decidido, dejando atrás las cicatrices visibles del pasado reciente, y nos dirigimos hacia esas murallas que, aunque erosionadas por el tiempo, se mantenían firmes, orgullosas, como guardianas de un tesoro eterno. El calor del sol, la brisa marina y el murmullo de turistas mezclándose con el idioma local nos envolvieron mientras la ciudad amurallada comenzaba a abrirnos sus puertas, lista para contarnos sus secretos.

Dubrovnik: Tras las murallas de la historia

Al llegar a Dubrovnik, nos encontramos con la imponente Puerta de Ploča, que se alzaba al este de las murallas exteriores.

Esta entrada, protegida por la fortaleza Revelin, es hoy la preferida por los turistas, pero no pude evitar imaginarme cómo, en tiempos pretéritos, había sido una barrera infranqueable para quienes osaban desafiar a esta ciudad. La fortaleza y la puerta están unidas por un puente levadizo de madera que parece sacado de un cuento de caballeros, y un puente de piedra que cruza un foso que alguna vez fue la primera línea de defensa de Dubrovnik.

Estas murallas, tan bien conservadas, son mucho más que simples estructuras de piedra. Son guardianas de una historia que se extiende por siglos. Construidas entre los siglos XII y XVII, han protegido a la ciudad como una coraza medieval, manteniéndola invicta ante cualquier ejército enemigo durante su apogeo. Un dato que me impresionó fue que estas murallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extienden por 1.940 metros en un recorrido continuo, alcanzando alturas de hasta 25 metros. Al caminar junto a ellas, sentí que estaba pisando las huellas de siglos de historia, como si los ecos de los pasos de los antiguos defensores aún resonaran en los adoquines.

No pude resistirme. Tenía que recorrerlas. El paseo fue simplemente espectacular. Desde lo alto, la ciudad vieja de Dubrovnik se desplegaba como un lienzo vivo: tejados rojos perfectamente alineados, campanarios que rasgaban el cielo azul, calles empedradas que serpenteaban hacia plazas llenas de vida. Cada esquina ofrecía una vista digna de una postal, y desde allí, pude admirar una infinidad de construcciones, iglesias, museos y casas que parecían sacadas de otra época. No es de extrañar que Dubrovnik sea conocida como la "Perla del Adriático".

A medida que avanzaba, me detuve para observar las torres y bastiones que salpicaban las murallas. Había tres torres circulares y catorce cuadrangulares que parecían susurrar historias de batallas y victorias. Imaginé a los cañones — más de 120 en total —defendiendo ferozmente esta joya amurallada. No podía evitar sentir admiración por los ingenieros y constructores que lograron erigir una estructura tan impresionante y que, siglos después, sigue siendo un símbolo de orgullo para la ciudad. Tras completar el recorrido, que no puedo negar fue agotador pero absolutamente inolvidable, decidí explorar un poco más. Bajé a la ciudad y me encontré con uno de los tesoros más curiosos y antiguos de Dubrovnik: la farmacia del monasterio franciscano, una de las más antiguas de Europa, que lleva funcionando desde 1317. Ubicada junto a la icónica Fuente de Onofrio, esta pequeña farmacia no solo ha sido testigo de siglos de cambios, sino que también sigue funcionando.

La puerta de un pasado eterno

Al llegar a las imponentes Murallas de Dubrovnik, me encontré frente a la Puerta de Ploča, una entrada que parecía susurrar secretos de siglos pasados. Esta puerta, escoltada por la formidable fortaleza Revelin, ofrecía la bienvenida a viajeros y soñadores, conectada con un puente levadizo de madera y otro de piedra que cruzaban un antiguo foso de defensa. Era imposible no sentirme transportado a tiempos medievales, cuando estas murallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, eran la primera línea de defensa de una ciudad que jamás cayó ante un ejército hostil durante la Edad Media. El recorrido sobre las murallas, con su imponente longitud de 1.940 metros, no fue solo un paseo; fue un viaje en el tiempo. Me imaginaba a los centinelas de hace siglos, vigilando desde las alturas, observando el horizonte con la misma mirada que yo ahora dirigía al mar Adriático, cuyas aguas parecían susurrar historias de comercio, guerras y prosperidad. Las torres circulares, los bastiones y los cañones que alguna vez protegieron Dubrovnik estaban allí, silenciosos, pero rebosantes de historia. Desde lo alto, la ciudad desplegaba un mosaico de techos rojizos, estrechas callejuelas, iglesias y museos, como un corazón aún palpitante que resistía al paso del tiempo. No pude resistir la necesidad de recorrer cada metro de las murallas, deteniéndome a contemplar la vida que transcurría debajo: los mercados bulliciosos, las risas de los niños y el murmullo constante de los turistas, todos ellos envueltos en la magia de este lugar. Al bajar, me dirigí a un rincón especial, uno que parecía esconder la fragilidad y la fortaleza de los siglos: la farmacia franciscana, establecida en 1317, una de las más antiguas de Europa. Allí, en ese pequeño espacio al lado de la Fuente de Onofrio, imaginé a los antiguos boticarios preparando remedios, mezclando hierbas y esperanza en frascos de vidrio. Era como si el pasado estuviera vivo, respirando en cada rincón.

Orasac: Ecos de un pasado familiar

Arrendar un auto y partir hacia Orasac fue más que un simple viaje; era una travesía hacia las raíces, un encuentro con los fantasmas del pasado que aún habitaban esas tierras. El camino, aunque corto, estaba lleno de emoción. Bordear la península por la ruta de Jadranska Magistrala, con el Adriático extendiéndose a nuestro lado, me hacía sentir que cada curva nos acercaba no solo a un lugar, sino a un fragmento de mi historia. Aunque hoy un puente hace este trayecto más rápido, en aquel momento, el recorrido sinuoso era parte de la magia. Dejamos la ruta principal y nos internamos en caminos que parecían multiplicarse como si quisieran probar nuestra determinación. Casas dispersas, paisajes bucólicos y un aire cargado de silencios nos guiaron hasta encontrar, finalmente, lo que buscábamos: a Esteban Violić, sobrino del nono y primo de mi madre. Esteban era un hombre sencillo, con una camisa café oscuro y lentes de marcos negros. Al principio nos miró con desconfianza, como si dudara de que algún desconocido pudiera reclamar parentesco. Pero bastaron unas palabras, y la desconfianza dio paso a una sonrisa cálida que nos abrió las puertas de su casa y, con ellas, un capítulo perdido de nuestra familia.

En la pequeña casa nos esperaban su esposa Ana, su hijo Vedran y la pequeña Ivana, una niña de cinco años que, sin saberlo, sería el lazo más duradero que mantendría este encuentro vivo en el tiempo. Nos entendimos como podíamos, entre palabras cruzadas en idiomas distintos, gestos amplios y una emoción que no necesitaba traducción. Era como si el lenguaje universal de los lazos familiares guiara la conversación, desentrañando anécdotas e historias enterradas por los años.

“¿Dónde está la casa donde nació el nono?” pregunté con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Esteban me llevó al patio y, señalándola, dijo: “Ahí está.” Mis pasos parecían pesados, cargados por la solemnidad del momento. Con algo de adrenalina y reverencia, abrí la puerta de aquella vieja casa.

Al entrar, lo primero que vi fue la foto del nono, colgada en la pared frente a la entrada, como un guardián silencioso que velaba por lo que dejó atrás. Permanecía ahí, un homenaje a su memoria y a su preocupación por los que no pudieron seguirlo. Esteban y Vedran me observaban desde la distancia, quizás notando la emoción que inundaba cada uno de mis movimientos. Con la cámara en mano, grabé cada rincón, cada sombra que parecía contar una historia. Al mirar por la ventana, hacia donde Dubrovnik se alzaba en el horizonte, resonaron en mi mente las palabras de mi madre: “Cuando se grita en Orasac, se escucha en Dubrovnik.”

Allí, con ese paisaje como testigo, entendí la fuerza de esas palabras. El eco de mi pasado vibraba en mi presente. De vuelta en la casa de Esteban, compartimos un vino y quesos, mientras me mostraban fotos de los hermanos del nono, rostros que hasta entonces eran desconocidos para mí.

Vedran nos narró su experiencia durante la guerra, cuando Orasac quedó al límite de los avances serbios. Su relato, lleno de dolor y resistencia, nos dejó perplejos. La guerra había marcado profundamente a este pequeño pueblo, pero también lo había unido en su fortaleza y memoria. Al caer la tarde, llegó el momento de despedirnos. Fue difícil dejar atrás a Esteban, Ana, Vedran e Ivana, quienes, en unas pocas horas, se habían convertido en un reflejo vivo de lo que mi nono dejó al partir. Mientras nos alejábamos, sentí que algo de mí se quedaba allí, entre los muros de esa vieja casa y las palabras no dichas que resonaban entre Dubrovnik y Orasac. Al subirnos al auto y alejarnos de Orasac, no pude evitar mirar una última vez por el retrovisor. Aquél era un adiós que sabía a reencuentro. Habíamos cerrado un capítulo inolvidable de nuestra travesía, uno que resonaría en mi memoria como los ecos de las palabras del nono, y ahora partíamos hacia Italia, llevando con nosotros no solo el recuerdo de nuestra historia, sino también el calor de quienes la mantienen viva.

Mientras caminábamos por el lado norte de la bahía, mis ojos se detuvieron en una figura que parecía parte del paisaje: un hombre mayor, sentado en un banco, con la mirada perdida en las azules aguas de la Bahía. Había algo en su porte que me resultaba familiar. Sin pensarlo mucho, le dije a Patricia: — Ese hombre tiene que ser de apellido Marinović. Ella me miró incrédula, pero no pude resistir la curiosidad. Me acerqué al hombre y, con un poco de nerviosismo, le pregunté: — ¿Es usted Marinović? El anciano levantó la mirada lentamente, como si estuviera despertando de un sueño, y asintió con una sonrisa ligera. Mis acompañantes no podían creerlo, menos cuando le pedí tomarle una foto y él accedió amablemente.Ese encuentro, tan inesperado como significativo, quedó inmortalizado en mi cámara. Más tarde, visitamos la parroquia local para revisar los antiguos libros de registro. Fue un momento mágico, como abrir un portal al pasado. Entre las páginas amarillentas aparecieron nombres que resonaban profundamente en mi memoria: Mladenić, Lošić, Marinović, Bonačić… Este último me hizo recordar a los Hermanos Bonačić, quienes a fines de 1800 fundaron un astillero que, con el tiempo y varios cambios de dueños, terminaría convirtiéndose en ASMAR en Punta Arenas. ¡Qué pequeñas se sienten las distancias cuando los lazos familiares cruzan océanos y siglos! El viaje continuó con nuevos descubrimientos, pero ese encuentro en Milna quedó grabado como un momento especial. Tiempo después, de regreso en Punta Arenas, mostré la foto del señor Marinović a una pariente llamada Olga, quien, al verla, exclamó: — ¿De cuándo es esa foto de Santiago? Resultó que el hombre en la foto tenía un asombroso parecido con su difunto esposo, Santiago Marinović. La vida, una vez más, me enseñó que el mundo está lleno de conexiones inesperadas, y viajar a los orígenes siempre revela mucho más que paisajes; revela historias, recuerdos y, a veces, incluso espejos del pasado.

Mientras caminábamos por el lado norte de la bahía, mis ojos se detuvieron en una figura que parecía parte del paisaje: un hombre mayor, sentado en un banco, con la mirada perdida en las azules aguas de la Bahía. Había algo en su porte que me resultaba familiar. Sin pensarlo mucho, le dije a Patricia: — Ese hombre tiene que ser de apellido Marinović. Ella me miró incrédula, pero no pude resistir la curiosidad. Me acerqué al hombre y, con un poco de nerviosismo, le pregunté: — ¿Es usted Marinović? El anciano levantó la mirada lentamente, como si estuviera despertando de un sueño, y asintió con una sonrisa ligera. Mis acompañantes no podían creerlo, menos cuando le pedí tomarle una foto y él accedió amablemente.Ese encuentro, tan inesperado como significativo, quedó inmortalizado en mi cámara. Más tarde, visitamos la parroquia local para revisar los antiguos libros de registro. Fue un momento mágico, como abrir un portal al pasado. Entre las páginas amarillentas aparecieron nombres que resonaban profundamente en mi memoria: Mladenić, Lošić, Marinović, Bonačić… Este último me hizo recordar a los Hermanos Bonačić, quienes a fines de 1800 fundaron un astillero que, con el tiempo y varios cambios de dueños, terminaría convirtiéndose en ASMAR en Punta Arenas. ¡Qué pequeñas se sienten las distancias cuando los lazos familiares cruzan océanos y siglos! El viaje continuó con nuevos descubrimientos, pero ese encuentro en Milna quedó grabado como un momento especial. Tiempo después, de regreso en Punta Arenas, mostré la foto del señor Marinović a una pariente llamada Olga, quien, al verla, exclamó: — ¿De cuándo es esa foto de Santiago? Resultó que el hombre en la foto tenía un asombroso parecido con su difunto esposo, Santiago Marinović. La vida, una vez más, me enseñó que el mundo está lleno de conexiones inesperadas, y viajar a los orígenes siempre revela mucho más que paisajes; revela historias, recuerdos y, a veces, incluso espejos del pasado.

Nací en un punto- breve punto, acaso

donde el cielo es azul y el mar sereno

un recodo feliz, verde y ameno

con brisa toda suavidad de raso.

Nací en el Adriático - un pedazo

de paraíso - y me acunó el murmullo

de la espuma al romper; crecí a su arrullo

y me embriagué de sol en su regazo.

Pero partí, como partieron antes

muchos otros oscuros emigrantes

sin meta fija, lejos y al azar

Y mi tienda planté bajo otro cielo,

otro mar me durmió y en otro suelo

nueva patria encontré y nuevo hogar

Cuando, a ratos, recuerdo aquella aurora

en que partí, dejando cuanto mío

tenía, no sé, pero siento frío

y el labio tiembla en tanto el alma llora.

¿Volveré algún día? ¿No es vano empeño?

¿Habrá claro de sol? ¿Noche de luna?

La vida rueda, cambia la fortuna

y la ambición más bella es sólo un sueño.

Nacer, vivir, luchar

hasta el momento final,

teniendo fijo el pensamiento

en algo que es quimera y no vendrá.

En seguida, abrazarse al caro suelo

que paz le diera y fraternal consuelo

y partir para siempre…y no pensar.

Tierra de promisión de luz, radiante

Yugoslavia viril, buquet de flores.

Cuna y gloria de todos mis mayores

y más querida cuanto más distante

Con qué placer el corazón se afana

en recordar tus valles

y aquel verde de tus viñas y olivos

que se pierde entre la bruma gris de la mañana.

Y reviven paisajes sepultados

para siempre en el tiempo y ya olvidados

Noches de plenilunio, días de sol

Y ante tanto tesoro y dicha tanta

qué de nudos que oprimen la garganta

y cómo aprieta y ahoga la emoción.

Nací en un punto- breve punto, acaso

donde el cielo es azul y el mar sereno

un recodo feliz, verde y ameno

con brisa toda suavidad de raso.

Nací en el Adriático - un pedazo

de paraíso - y me acunó el murmullo

de la espuma al romper; crecí a su arrullo

y me embriagué de sol en su regazo.

Pero partí, como partieron antes

muchos otros oscuros emigrantes

sin meta fija, lejos y al azar

Y mi tienda planté bajo otro cielo,

otro mar me durmió y en otro suelo

nueva patria encontré y nuevo hogar

Cuando, a ratos, recuerdo aquella aurora

en que partí, dejando cuanto mío

tenía, no sé, pero siento frío

y el labio tiembla en tanto el alma llora.

¿Volveré algún día? ¿No es vano empeño?

¿Habrá claro de sol? ¿Noche de luna?

La vida rueda, cambia la fortuna

y la ambición más bella es sólo un sueño.

Nacer, vivir, luchar

hasta el momento final,

teniendo fijo el pensamiento

en algo que es quimera y no vendrá.

En seguida, abrazarse al caro suelo

que paz le diera y fraternal consuelo

y partir para siempre…y no pensar.

Tierra de promisión de luz, radiante

Yugoslavia viril, buquet de flores.

Cuna y gloria de todos mis mayores

y más querida cuanto más distante

Con qué placer el corazón se afana

en recordar tus valles

y aquel verde de tus viñas y olivos

que se pierde entre la bruma gris de la mañana.

Y reviven paisajes sepultados

para siempre en el tiempo y ya olvidados

Noches de plenilunio, días de sol

Y ante tanto tesoro y dicha tanta

qué de nudos que oprimen la garganta

y cómo aprieta y ahoga la emoción.  Partieron algún día, uno cualquiera

Atrás, la isla, allá en lo alto, el cielo.

Mil alas en redor en grácil vuelo

Y en el aire, rumor de primavera

Qué lejos el hogar que ayer los viera

reír alegres bajo el terciopelo

del dombo azul y sobre el patrio suelo

junto al bosque, al arroyo o en la ribera.

Partieron con el alma ilusionada.

Otro sol, otro cielo, otra alborada

los esperaban lejos. ¿Dónde? ¿Cuándo?

Y de pie ante la borda del navío

qué dolor implacable, qué vacío.

Y sin querer llorar iban llorando.

Su ruta América, solar de grandes.

En un recodo Chile, abierta mano

extendida a través del oceáno

y sujeta al macizo de los Andes

Y allí del mar frente al ambiente puro

levantaron sus tiendas, de tal modo

que junto a los chilenos, codo a codo

buscaron la conquista del futuro.

Y hoy tras ardua labor, de esos pioneros

queda sólo el recuerdo en los senderos

del Norte o allá en el frío Magallanes.

Pero los hijos de esos troncos viejos

siguen luchando por las pampas

lejos, en pos del porvenir, como titanes.

Hermanos del Adriático, en un hueco

de esta tierra nortina y a los rumores

de este mar apacible, mis mayores

en paz reposan, sólo el plácido eco

de la brisa los turba. Y a su vera

también los vuestros en quietud descansan.

Pasaron por la ruta. Otros avanzan.

Mañana caerán los que Dios quiera

Más la ley es así la vida es corta

Construir, hacer el bien es lo que importa

Sembremos mientras tanto, hay que sembrar

E imitando a esos bravos pioneros

cubramos de rosales los senderos

de este Chile que amamos de verdad.

Partieron algún día, uno cualquiera

Atrás, la isla, allá en lo alto, el cielo.

Mil alas en redor en grácil vuelo

Y en el aire, rumor de primavera

Qué lejos el hogar que ayer los viera

reír alegres bajo el terciopelo

del dombo azul y sobre el patrio suelo

junto al bosque, al arroyo o en la ribera.

Partieron con el alma ilusionada.

Otro sol, otro cielo, otra alborada

los esperaban lejos. ¿Dónde? ¿Cuándo?

Y de pie ante la borda del navío

qué dolor implacable, qué vacío.

Y sin querer llorar iban llorando.

Su ruta América, solar de grandes.

En un recodo Chile, abierta mano

extendida a través del oceáno

y sujeta al macizo de los Andes

Y allí del mar frente al ambiente puro

levantaron sus tiendas, de tal modo

que junto a los chilenos, codo a codo

buscaron la conquista del futuro.

Y hoy tras ardua labor, de esos pioneros

queda sólo el recuerdo en los senderos

del Norte o allá en el frío Magallanes.

Pero los hijos de esos troncos viejos

siguen luchando por las pampas

lejos, en pos del porvenir, como titanes.

Hermanos del Adriático, en un hueco

de esta tierra nortina y a los rumores

de este mar apacible, mis mayores

en paz reposan, sólo el plácido eco

de la brisa los turba. Y a su vera

también los vuestros en quietud descansan.

Pasaron por la ruta. Otros avanzan.

Mañana caerán los que Dios quiera

Más la ley es así la vida es corta

Construir, hacer el bien es lo que importa

Sembremos mientras tanto, hay que sembrar

E imitando a esos bravos pioneros

cubramos de rosales los senderos

de este Chile que amamos de verdad.

Patria mía, solar de mis mayores

en un recodo de la mar, perdida

eres trozo de Tierra Prometida

rodeado de viñedos y de flores.

En tus campos, cubiertos de verdores

perfuma el azafrán y el aire brilla

el oro de la rubia manzanilla

que esplende con magníficos fulgores.

Nada, nada hay de ti que no recuerde.

Y al evocarte, el corazón se pierde

por los limpios senderos de mi infancia.

Y sin quererlo, a veces, de repente

retrogrado en el tiempo, reverente

y me embriago en su luz y su fragancia.

Patria mía, solar de mis mayores

en un recodo de la mar, perdida

eres trozo de Tierra Prometida

rodeado de viñedos y de flores.

En tus campos, cubiertos de verdores

perfuma el azafrán y el aire brilla

el oro de la rubia manzanilla

que esplende con magníficos fulgores.

Nada, nada hay de ti que no recuerde.

Y al evocarte, el corazón se pierde

por los limpios senderos de mi infancia.

Y sin quererlo, a veces, de repente

retrogrado en el tiempo, reverente

y me embriago en su luz y su fragancia.

Luciérnagas del mar, entre la bruma

- a manera de “Morse”- fría y vaga

su opalescente luz arde y se apaga

para expirar después sobre la espuma.

Pero apenas entreabre sus pupilas

la aurora gris, por todos los canales

sopla y extingue los mil y un fanales

con sus gamas de rojos y de lilas.

Y luego, cuando el sol rompe las gasas

de la bruma costeña, qué de casas

sacuden su desgano, perezosas.

En tanto allá a lo lejos, las aldeas

con sus blancas y alegres chimeneas

fingen buquet de perfumadas rosas.

Luciérnagas del mar, entre la bruma

- a manera de “Morse”- fría y vaga

su opalescente luz arde y se apaga

para expirar después sobre la espuma.

Pero apenas entreabre sus pupilas

la aurora gris, por todos los canales

sopla y extingue los mil y un fanales

con sus gamas de rojos y de lilas.

Y luego, cuando el sol rompe las gasas

de la bruma costeña, qué de casas

sacuden su desgano, perezosas.

En tanto allá a lo lejos, las aldeas

con sus blancas y alegres chimeneas

fingen buquet de perfumadas rosas.

Engastada en el mar como un brillante

Brač, mi terruño, que al Edén imita

parece que soñara en la infinita

paz del atardecer. El sol distante

La besa con amor, después se aleja

y se hunde lentamente en el vacío.

Rompe el primer lucero y, a poco, un rio

de luz en el cielo sobre el mar refleja.

Y al caer la noche, en los canales

de las islas en torno, mil fanales

se asoman a mirar por las ventanas

Para luego, perderse entre la bruma

cabalgando en corceles de alba espuma

y morir en la cúspide lejana.

Engastada en el mar como un brillante

Brač, mi terruño, que al Edén imita

parece que soñara en la infinita

paz del atardecer. El sol distante

La besa con amor, después se aleja

y se hunde lentamente en el vacío.

Rompe el primer lucero y, a poco, un rio

de luz en el cielo sobre el mar refleja.

Y al caer la noche, en los canales

de las islas en torno, mil fanales

se asoman a mirar por las ventanas

Para luego, perderse entre la bruma

cabalgando en corceles de alba espuma

y morir en la cúspide lejana.

Solar de mi niñez en tu ribera

que emerge de entre velos de alta bruma

el viento es música, un rosal la espuma

y el paisaje encantado, una quimera.

El mar te arrulla. Y el sol que reverbera

del agua en el espejo transparente

finge roja guirnalda allá en tu frente

bajo un cielo en eterna primavera.

Muy pocas como tú, cordial, sencilla

un edén cada codo de tu orilla

cada roca, una auténtica esmeralda.

Y abierta al sol y al viento, tu campiña

luce el verde encendido de la viña

sobre regios tapices oro y gualda.

Solar de mi niñez en tu ribera

que emerge de entre velos de alta bruma

el viento es música, un rosal la espuma

y el paisaje encantado, una quimera.

El mar te arrulla. Y el sol que reverbera

del agua en el espejo transparente

finge roja guirnalda allá en tu frente

bajo un cielo en eterna primavera.

Muy pocas como tú, cordial, sencilla

un edén cada codo de tu orilla

cada roca, una auténtica esmeralda.

Y abierta al sol y al viento, tu campiña

luce el verde encendido de la viña

sobre regios tapices oro y gualda.

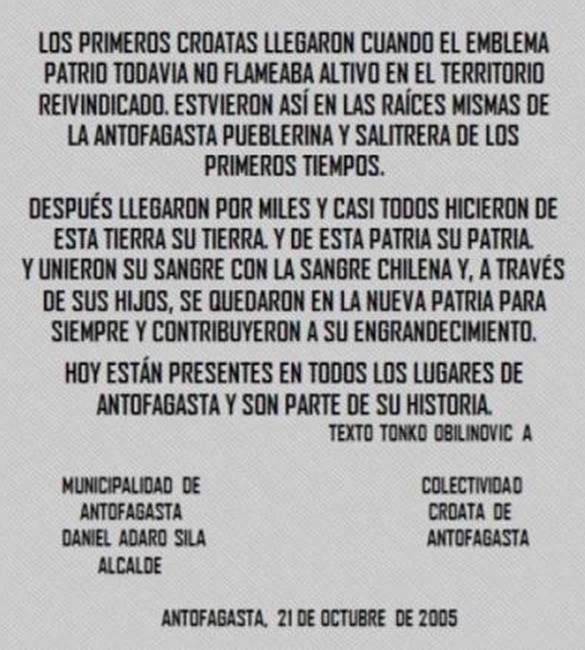

Los primeros inmigrantes croatas llegaron a Chile entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y se asentaron principalmente en dos regiones chilenas: el Norte árido en torno a Iquique y Antofagasta, y el Sur Austral en torno a Punta Arenas y Tierra del Fuego.

En estas ciudades los croatas se agruparon en verdaderas “colonias”, donde se reunían en torno a Sociedades de Beneficencia y Compañías de Bomberos. Tanto el Norte Grande, como el Sur Austral presentaban una escasa población en el momento de la inmigración masiva. Esta fue una de las razones del porqué los croatas tuvieron un rol principal en el desarrollo de estas regiones.

En un principio, entre 1850 y 1890, la inmigración croata hacia Chile fue poco numerosa. Sin embargo, entre 1890 y 1920 es cuando se produce la ola migratoria más importante y numerosa, focalizándose principalmente en torno al Norte Grande y Magallanes.

Tras la Primera Guerra se retomó la inmigración, perdiendo intensidad en la década de 1930, y paralizándose con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Los primeros inmigrantes croatas llegaron a Chile entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y se asentaron principalmente en dos regiones chilenas: el Norte árido en torno a Iquique y Antofagasta, y el Sur Austral en torno a Punta Arenas y Tierra del Fuego.

En estas ciudades los croatas se agruparon en verdaderas “colonias”, donde se reunían en torno a Sociedades de Beneficencia y Compañías de Bomberos. Tanto el Norte Grande, como el Sur Austral presentaban una escasa población en el momento de la inmigración masiva. Esta fue una de las razones del porqué los croatas tuvieron un rol principal en el desarrollo de estas regiones.

En un principio, entre 1850 y 1890, la inmigración croata hacia Chile fue poco numerosa. Sin embargo, entre 1890 y 1920 es cuando se produce la ola migratoria más importante y numerosa, focalizándose principalmente en torno al Norte Grande y Magallanes.

Tras la Primera Guerra se retomó la inmigración, perdiendo intensidad en la década de 1930, y paralizándose con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El salitre y la emergencia de la industria del cobre los hizo tomar la decisión de quedarse en estas tierras.

Maletas cargadas con sueños. Así podríamos resumir la llegada de familias extranjeras a nuestro país. Y aunque la historia de la humanidad es la historia de las inmigraciones, lo cierto es que nunca es tarde para abordar el aporte de quienes eligieron a Chile para comenzar una vida nueva. Así lo señaló Ozren Agnić, durante el Seminario Huellas en el alma: el aporte de la inmigración a la cultura chilena, organizado por el Programa de Artes Liberales de la Universidad Andrés Bello.

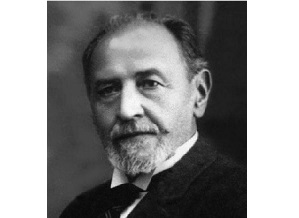

Ozren Agnić, Ingeniero Comercial, escritor y Presidente del Círculo de Profesionales y Empresarios de ascendencia Croata se reunió con los asistentes del Seminario "Huellas en el alma: el aporte de la inmigración a la cultura chilena", organizado por el Programa de Artes Liberales de la Universidad Andrés Bello y que durante 12 martes dedicará una sesión a diferentes inmigrantes que llegaron al país. Agnić explicó que en el caso particular de Antofagasta, es necesario referirse a los croatas que durante la segunda mitad del siglo XIX llegaron hasta el norte de nuestro país, entusiasmados por el excelente clima y la riqueza del salitre.

"Cuando los jóvenes croatas bajaban del barco que los había traído a Chile, muchas veces habían administradores de las salitreras que les regalaban una moneda de 5 libras esterlinas, el que rápidamente mandaban a sus familias croatas. Como ese dinero era bastante en su país de origen, los chicos quedaban impresionados y sin pensarlo comenzaban a trabajar en las salitreras del norte grande", contó Agnić.

Calama y Chuqui

Cuando el negocio del salitre comenzó a decaer, este grupo de inmigrantes extendió su campo de acción y llegó hasta la actual capital de la segunda región y sus alrededores. En esa época un grupo indeterminados de croatas se fueron a Chuquicamata y Calama donde ya se desarrollaba la minería, en ambos lugares, se dedicaron al comercio y hotelería. "En Calama, oasis en medio del desierto, instalaron negocios de abarrotes y farmacias. En esta ciudad también inicia sus actividades Policarpo Luksić (padre de Andrónico Luksić), quien se casó con una dama boliviana de apellido Abaroa, vinculada con el estaño en Bolivia."

Otro inmigrante croata destacado fue Esteban Tomić, hermano de Radomiro, ya que fue el primer gobernador de origen Croata en Calama. "Esta familia fue muy importante en la zona. Radomiro fue senador y candidato presidencial en 1970" dijo Ozren quien destaca también a las familias: Siglić, Yutronić, Hrepić, entre otros.

En Chuquicamata la historia no fue muy distinta. Un croata de apellido Defilipis asumió labores administrativas de alto nivel en la Chile Exploration Co. Por su parte Simón Marinović Guić, consiguió la concesión con los norteamericanos y fue la única persona autorizada para vender bebidas alcohólicas, refrescos y vinos en Chuqi. Dicha actividad le reportó grandes ganancias y lo transformó en uno de los personajes más ricos del norte en plena segunda guerra mundial. "Mi padre, Ivo Agnić, se trasladó en un principio a Chuqui, donde compró un comercio de abarrotes y frutos del país" luego como muchas familias los Agnić llegaron hasta Antofagasta, donde se apoderaron de las esquinas a través de almacenes, los que contribuyeron al desarrollo económico de la ciudad y a la compenetración entre ambas culturas.

"Mi padre, Ivo Agnić, durante la Segunda Guerra Mundial, fue Presidente de la organización Defensa Nacional Yugoslava, entidad que recolectaba fondos para enviar a Yugoslavia junto con pertrechos que escaseaban en dicho país". Los croatas que llegaron eran hombres de esfuerzo, que añoraban sus raíces y que hicieron hasta lo imposible por contribuir a mejorar la vida de sus familiares que no pudieron llegar hasta América, señala Ozren Agnić.

Más tarde cuando la familia comenzó a crecer Ivo Agnić decidió instalar una librería. La Barcelona se ubicaba en pleno centro de la ciudad y con el tiempo se convirtió en un centro de reuniones para intelectuales que conversaban sobre actualidad pero que finalmente terminaban haciendo añoranzas de sus tierras".

El 95 por ciento de los croatas que arribaron a Chile, provenían de la isla Brač. Eran hombres y mujeres con poca instrucción, pero con una idea clara: en esta nueva vida sus hijos serían profesionales. Y así fue. Según consigna los anales de la Universidad de Chile, la colonia Croata fue la que más profesionales aportó a nuestro país. Además entregó una serie de valores que hoy los distinguen y que el escritor Ozren Agnić enuncia con mucho orgullo: "Somos puntuales y por sobre todo respetamos la palabra". Dicen por ahí que la palabra de un croata tiene más valor que un documento escrito.

El salitre y la emergencia de la industria del cobre los hizo tomar la decisión de quedarse en estas tierras.

Maletas cargadas con sueños. Así podríamos resumir la llegada de familias extranjeras a nuestro país. Y aunque la historia de la humanidad es la historia de las inmigraciones, lo cierto es que nunca es tarde para abordar el aporte de quienes eligieron a Chile para comenzar una vida nueva. Así lo señaló Ozren Agnić, durante el Seminario Huellas en el alma: el aporte de la inmigración a la cultura chilena, organizado por el Programa de Artes Liberales de la Universidad Andrés Bello.

Ozren Agnić, Ingeniero Comercial, escritor y Presidente del Círculo de Profesionales y Empresarios de ascendencia Croata se reunió con los asistentes del Seminario "Huellas en el alma: el aporte de la inmigración a la cultura chilena", organizado por el Programa de Artes Liberales de la Universidad Andrés Bello y que durante 12 martes dedicará una sesión a diferentes inmigrantes que llegaron al país. Agnić explicó que en el caso particular de Antofagasta, es necesario referirse a los croatas que durante la segunda mitad del siglo XIX llegaron hasta el norte de nuestro país, entusiasmados por el excelente clima y la riqueza del salitre.

"Cuando los jóvenes croatas bajaban del barco que los había traído a Chile, muchas veces habían administradores de las salitreras que les regalaban una moneda de 5 libras esterlinas, el que rápidamente mandaban a sus familias croatas. Como ese dinero era bastante en su país de origen, los chicos quedaban impresionados y sin pensarlo comenzaban a trabajar en las salitreras del norte grande", contó Agnić.

Calama y Chuqui

Cuando el negocio del salitre comenzó a decaer, este grupo de inmigrantes extendió su campo de acción y llegó hasta la actual capital de la segunda región y sus alrededores. En esa época un grupo indeterminados de croatas se fueron a Chuquicamata y Calama donde ya se desarrollaba la minería, en ambos lugares, se dedicaron al comercio y hotelería. "En Calama, oasis en medio del desierto, instalaron negocios de abarrotes y farmacias. En esta ciudad también inicia sus actividades Policarpo Luksić (padre de Andrónico Luksić), quien se casó con una dama boliviana de apellido Abaroa, vinculada con el estaño en Bolivia."

Otro inmigrante croata destacado fue Esteban Tomić, hermano de Radomiro, ya que fue el primer gobernador de origen Croata en Calama. "Esta familia fue muy importante en la zona. Radomiro fue senador y candidato presidencial en 1970" dijo Ozren quien destaca también a las familias: Siglić, Yutronić, Hrepić, entre otros.

En Chuquicamata la historia no fue muy distinta. Un croata de apellido Defilipis asumió labores administrativas de alto nivel en la Chile Exploration Co. Por su parte Simón Marinović Guić, consiguió la concesión con los norteamericanos y fue la única persona autorizada para vender bebidas alcohólicas, refrescos y vinos en Chuqi. Dicha actividad le reportó grandes ganancias y lo transformó en uno de los personajes más ricos del norte en plena segunda guerra mundial. "Mi padre, Ivo Agnić, se trasladó en un principio a Chuqui, donde compró un comercio de abarrotes y frutos del país" luego como muchas familias los Agnić llegaron hasta Antofagasta, donde se apoderaron de las esquinas a través de almacenes, los que contribuyeron al desarrollo económico de la ciudad y a la compenetración entre ambas culturas.

"Mi padre, Ivo Agnić, durante la Segunda Guerra Mundial, fue Presidente de la organización Defensa Nacional Yugoslava, entidad que recolectaba fondos para enviar a Yugoslavia junto con pertrechos que escaseaban en dicho país". Los croatas que llegaron eran hombres de esfuerzo, que añoraban sus raíces y que hicieron hasta lo imposible por contribuir a mejorar la vida de sus familiares que no pudieron llegar hasta América, señala Ozren Agnić.

Más tarde cuando la familia comenzó a crecer Ivo Agnić decidió instalar una librería. La Barcelona se ubicaba en pleno centro de la ciudad y con el tiempo se convirtió en un centro de reuniones para intelectuales que conversaban sobre actualidad pero que finalmente terminaban haciendo añoranzas de sus tierras".

El 95 por ciento de los croatas que arribaron a Chile, provenían de la isla Brač. Eran hombres y mujeres con poca instrucción, pero con una idea clara: en esta nueva vida sus hijos serían profesionales. Y así fue. Según consigna los anales de la Universidad de Chile, la colonia Croata fue la que más profesionales aportó a nuestro país. Además entregó una serie de valores que hoy los distinguen y que el escritor Ozren Agnić enuncia con mucho orgullo: "Somos puntuales y por sobre todo respetamos la palabra". Dicen por ahí que la palabra de un croata tiene más valor que un documento escrito.  La llegada de los primeros inmigrantes croatas al sur de Chile tuvo lugar al promediar el siglo XIX, cuando Croacia formaba parte del Imperio Austro-Húngaro.

En ese tiempo el estrecho de Magallanes fue la única vía de comunicación entre los Océanos Atlántico y Pacífico. Por esa vía, transportando productos y mercancías a Chile y Perú, surcaban veleros españoles, genoveses, triestinos, ingleses y, según afirmaciones de viejos navegantes, también los de Dubrovnik.

Al llegar a Punta Arenas, posiblemente atraídos por el oro, cuya existencia en Magallanes no era desconocida por europeos, era inevitable que algunos tripulantes de veleros desembarcaran allí. Entre aquellos tripulantes casi siempre hubo croatas, lo que no resultará difícil explicar si se tiene en cuenta la secular tradición marítima croata, pues ya en los comienzos del siglo X, Croacia fue una potencia marítima de primer orden. En consecuencia, los hombres de las costas de Dalmacia y del litoral croata todo, eran siempre atraídos por el mar.

El primer registro de croatas arribados a Magallanes corresponde al de año 1843. En él aparecen incluidos 3 marineros croatas entre la tripulación del queche Magallanes. Fueron estos los croatas Antonio Letich, Esteban Costa y Antonio Zupicich, oriundos del litoral croata. Estos marineros fueron contratados por la aún joven Armada Nacional chilena, y fueron destinados a la dotación del queche Magallanes, arribando con él a las aguas del Estrecho en misión de abastecimiento y relevo del Fuerte Bulnes, erigido hacía escasos meses – en octubre de 1843. Habiendo terminado su misión, se desconoce el paradero final de estos croatas.

Años más tarde, aparecen por primera vez registrados en un censo los siguientes inmigrantes: los hermanos Mateo y Simón Paravić Randić procedente de Bakar, en el Litoral Croata; y el montenegrino Pedro Zambelić Novak, de las Bocas del Cataro. Estos inmigrantes constituyeron el primer núcleo eslavo residente en Magallanes y consignado como «austro-húngaro» en el recuento censal realizado el 6 de diciembre de 1878 por orden del Gobernador del Territorio, sargento mayor Carlos Wood. Ladenominación nacional expresada obedecía naturalmente a la condición de súbditos de la casa real de Austria-Húngria que tenían los tres inmigrantes, por haber nacido en las provincias austro-húngaras del Litoral Croata y Dalmacia sujetas a aquella soberanía.

Debieron pasar varios años antes que el reducido grupo croata creciera con nuevos inmigrantes.Recién en 1883 se agregó el joven Simón Juan Paravić Tadejević, hijo de Simón y marino de profesión. En 1885 arribó un nuevo compatriota, Mariano Matulić, originario de Postira, en la isla de Brač, quien con su temprana presencia marcaría el inicio del aporte inmigratorio de la afamada isla dálmata. Identificado así los primeros cuatro inmigrantes croatas – súbditos de Austria – es menester consignar que el Censo Nacional de 1885 señaló la existencia de nueve individuos de tal nacionalidad. Ahora bien, sabemos de la existencia anterior en Punta Arenas de algunos austríacos propiamente tales, esto es desangre germana, tres a lo menos hasta 1885, con lo que debemos concluir que para dicho año habían en Magallanes solamente cuatro inmigrantes de origen croata y un montenegrino.